7月7日至7月12日,为响应广东省“百县千镇万村高质量发展工程”,广州南方学院时光织梦突击队深入广东省佛山市高明区杨和镇清泰村,开展“三下乡”实践活动。通过走访调研、影像记录、暖心互动等方式,团队用青春视角捕捉乡村发展脉动,留存乡土记忆,助力乡村振兴。

抵达清泰村首日,突击队成员便与清泰村杜书记在村委会议室座谈。杜书记详细介绍了村庄概况:“作为当地为数不多的红色革命村落,清泰村不仅有着“山隐云居”等特色民宿,等待挖掘文旅价值,同时也关注着村民中60岁以上老人的人文关怀。” “要让镜头成为桥梁,既留住红色记忆,也照见振兴实效。”杜书记的话为团队指明了方向。会后,队员们踩着暮色走访市集、广场踩点,闷热空气中的蝉鸣与队员们的脚步声交织,成了实践的序曲。

在清泰村的街巷与田埂间,突击队的镜头始终对准最鲜活的生活。7月8日天刚破晓,队员们已出现在“菜集·人和市场”:追拍商贩扛着沾露的蔬菜筐穿梭,记录早餐店阿姨边揉面边招呼“靓仔靓女来喝豆浆”的热忱,将此起彼伏的吆喝与递来递往的零钱定格成烟火画卷。8、9号转入村落,八十岁的老奶奶拉着队员去找“闺蜜”,两位银发老人牵手说笑的模样被镜头珍藏;五三年出生的老爷爷在墙角剥新收的花生,谈及“每天五点起身忙活,花生榨油、叶柄还田”时,满是老茧的手抚过饱满荚果的细节,成了土地馈赠的生动注脚。

注:图为团队为走访村民拍摄 晏新航 供图

7月10日至11日,突击队集中采访了多位退伍军人,记录下他们服役期间的经历与感悟。曾在西藏边防服役的陆军杜连长回忆道,高海拔缺氧导致指甲凹陷,风沙猛烈到“风吹石头跑”,但军兵们始终秉持“躺着也是贡献”的信念坚守岗位;一位海军退伍军人讲述了1992年在舟山群岛执行任务时遭遇巨浪的经历,复述了当时队长下达“不能掉头,只能前进”的指令;1984年入伍、后转业至地方的一位退休女兵分享了她从武警阅兵方队队员到成为全省农行系统“全能冠军”的职业生涯转变,她表示“每一步都是拼出来的”,并强调部队培养的坚韧精神值得传承给年轻人。队员们对受访者的口述内容进行了逐字记录。这些军旅故事,连同实践期间采集的无人机航拍乡野素材、以及后期制作的有声相册等,共同构成了一组反映地方发展历程与个体家国情怀的珍贵历史资料。

注: 清泰村村委 供图

产业振兴的活力,在诚荣蔬菜基地的绿意中愈发清晰。7月11日,队员们深入清泰村矮岗村的该基地,看到300亩连片菜畦里,菜心、青瓜等20余种蔬果长势正好。“2014年回乡创业,就是想盘活土地。”基地创始人、清泰村乡贤的话语里满是热忱。目前,基地已吸纳多名本村村民就业,同时解决了个人温饱问题,计划拓展的2500亩土地将向农文旅融合发展。杜书记在旁补充:“这不仅是‘菜篮子’保障,更是让村民家门口挣钱的实在事。”队员们蹲在田埂拍摄采收场景时,泥土的清香与村民的笑声混在一起,成了振兴最动听的旋律。

注:图为清泰村诚荣蔬菜基地 陈尚豪 供图

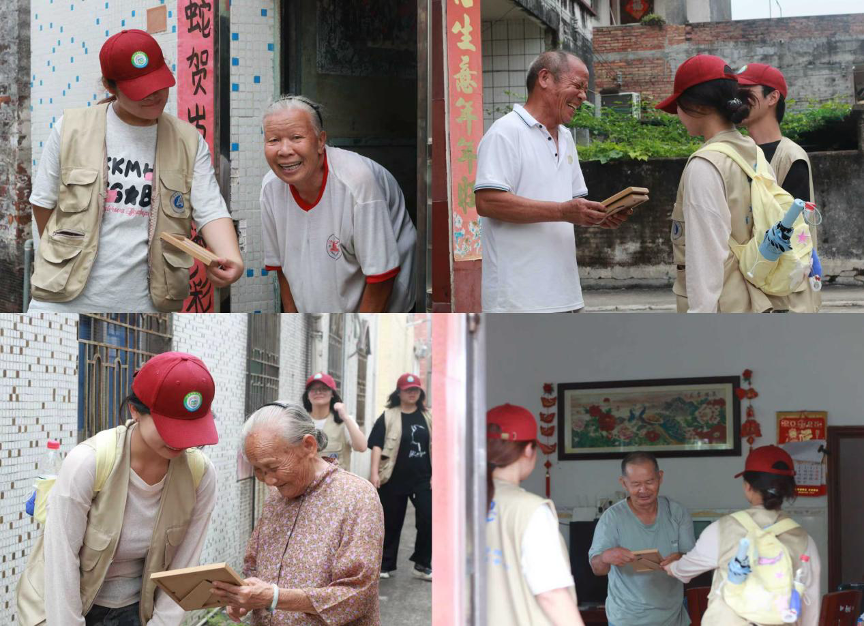

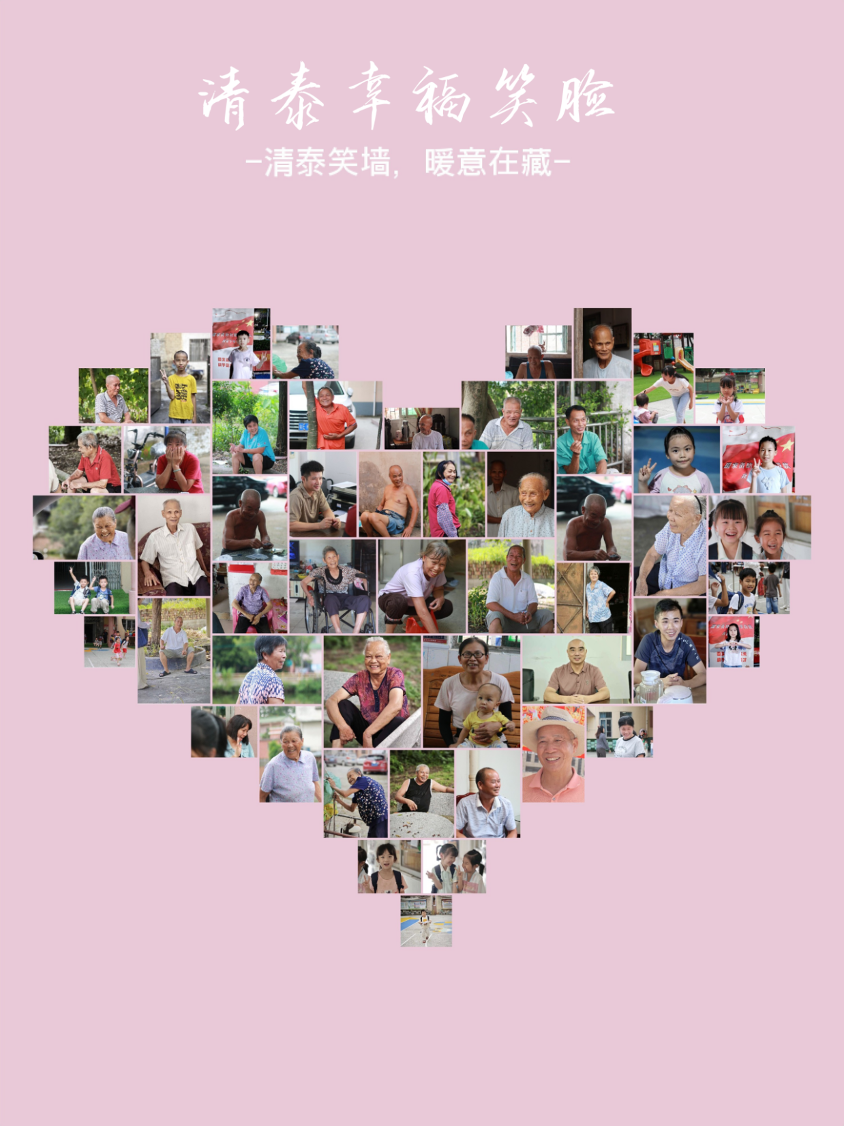

7月12日的暖心回访,为实践画上温暖句点。队员们将装着走访合影的相框送到村民手中,八十岁的奶奶眯眼细看后,用粤语笑着招呼“喝茶来”;剥花生的老爷爷摩挲着相框连说“要挂堂屋”。午后,队员们将收集的笑脸照片拼贴成心形“笑容墙”,老人的皱纹、孩童的缺牙、书记的欣慰笑靥在阳光下仿佛能听见碰撞的笑语。偶遇的摄影爱好者用镜头记录下这一幕,画面里,青年与乡村的双向奔赴,正成为“百千万工程”最鲜活的注脚。

注:图为团队回访将相框送回村民手中 时光织梦突击队全体成员 供图

注:图为团队成员为村民制作的笑脸墙 王莉静 供图

七天虽短,却装下了清泰村的日与夜;时光漫长,这些影像、故事与牵挂将在“百千万工程”的土壤里慢慢生长。队员们从清泰村村民的乡土情怀中懂得,乡村振兴从不是抽象的蓝图,而是老人碗里的热饭、菜农手里的锄头、青年脚下的泥土。时光织梦突击队有幸成为这段时光里的织梦者,与清泰村共赴一场生长的约定。(通讯员 江语琪 何瑾)

注:图为村委会成员和时光织梦突击队成员合影 罗雅琳 供图